こんにちは、モンスターラボで BackEnd の TechLead をしています、国平です。

このブログには、 Docker on Lima 以来の投稿になります。

今回は、モンスターラボの新卒採用における内定者イベントのレポートをしてみたいと思います。普段の技術的な話題から離れて、新卒内定者向けのイベントレポートを通して、会社の雰囲気をお伝えしてみようと思います。

11 月初旬、モンスターラボで内定者向けに実際のプロジェクトに参加したメンバーから、プロジェクトの様子を伝えて、モンスターラボのプロジェクトはどのように行われているのか、その雰囲気を知ってもらうイベントが開催されました。

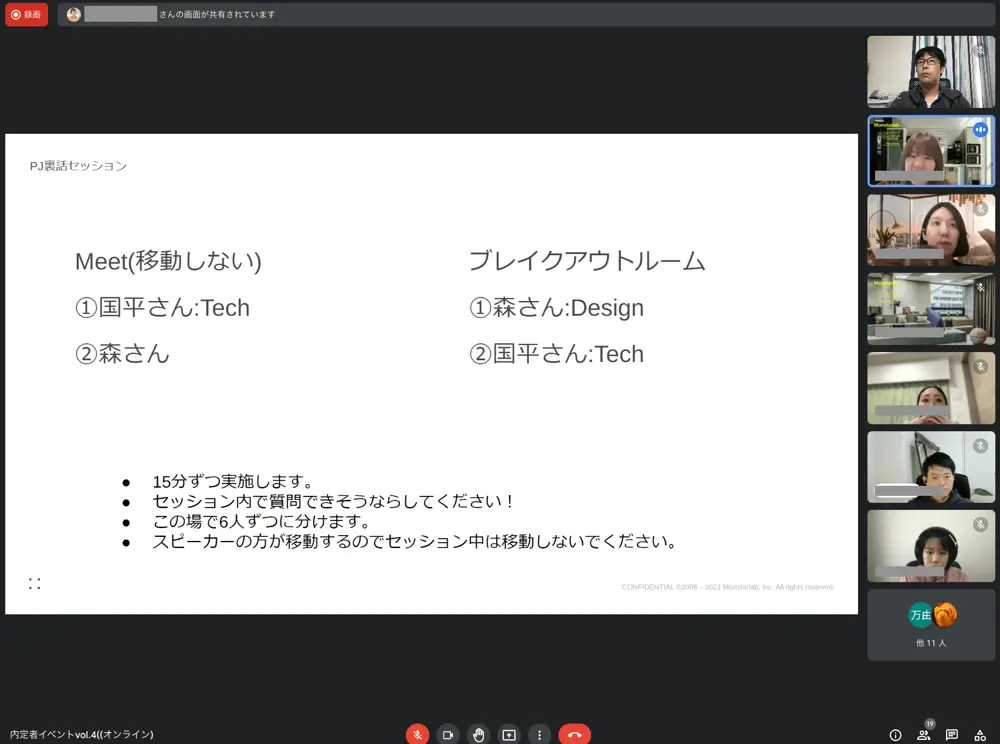

イベント参加者12 人に向けて、実際の案件に参加したメンバーがそれぞれの役割を話し、内定者からの質疑応答に答えるという内容で、リモートでの実施です。

今回は、その題材として、角上魚類ホールディングス株式会社様と開発したセリ原票アプリの事例を取り上げてお話ししました。 私は、このプロジェクトにインフラエンジニアとして参画しており、その経験をお話ししました。また、私の他に UX デザイナーもこのイベントに参加しており、そちらは現場観察による行動分析をデザインに反映した経験をお話ししたようです。セリ原票アプリ開発における現場観察の様子はこちらの記事に少し紹介があります。

私から特にお伝えしたのは以下の 2 点です。

-

インフラがしっかりしていないとサービスが動かずお客様に迷惑がかかってしまう、大事な役割であること

特に今回のサービスは、学生が通常触るような To-Be サービスではなく、業務を支えるアプリケーションであり、その基盤であるインフラがしっかりしていないと、業務に支障が出てしまうことを伝えました。

-

重要度が高いが、当然いくらでもコストを掛けられるわけではないので、プロジェクトの特性と予算に合わせる必要があること

特に、コストなどの制約は学生からはイメージしにくいのではないかと思って、あえて取り上げました。AWS Solution Architect のような資格でも、コスト最適化は重要な出題範囲となっています。

セッションは、学生を 6 人ずつの 2 グループに分けて、15 分 x2 回行われました。

インフラエンジニアと言う役割が、新卒内定者という学生たちからどのようなイメージを持たれているのか、うまく想像力が働かず、話す内容の選定に苦労しました。

特に 12 人の内定者は情報工学部卒に限らず広く採用されているため、個々人で知識レベルに差があることが予想されました。

また、学生たちからの質問を多く受け付けて、学生自身が積極的に今回の会に参加できるようにしてほしいという、ちょっとした隠しミッションも存在しました。

そのため、学生のインフラエンジニアに対するイメージが想像できなかったのとなるべく質問を受け付けたかったので、当日はあえて詳細な資料を作らず、こちらからどんなイメージを持っているのか、質問して持っている前提知識をヒアリングしながら進めてみました。

話してみて感じたのは、学生のデジタルサービスに対する理解度が高いということでした。インフラエンジニアの業務について知識はなくても、Web サービスやアプリがどのように動いているのかはすでに知識があり、アプリ、ブラウザ、サーバーが相互に通信してサービスが提供されているということは、前提知識としてちゃんと持っていました。この辺り、教科 情報によるリテラシー向上の結果でしょうか。

反応を見た感じだと、資料がなく口頭だけで伝えた内容もちゃんと受け取ってくれている感じがありました。

ただ、前提となること、伝えたいことは、もう少し資料にまとめておいた方が良かったなと反省しています。学生の理解力の高さに救われましたが、もう少し相手の出方に合わせ過ぎるのではなく、こちらの伝えたいことはまとめておいた方が短いセッション時間を有効に使えたとおもいます。

また、私はインフラ専門のエンジニアではなく、バックエンドのテックリードとしてプロジェクトに参加することが多いのですが、そのテックリードとしての普段の業務内容についても質問を受けました。

そのほか、海外の開発拠点メンバーとのコミュニケーションについても質問を受けました。この経験談は、世界中に拠点を持つモンスターラボらしさが出る話ができたと思います。とても良い質問を投げてくれて感謝です。

このようにモンスターラボでは新卒採用も行っており、内定者に向けた会社理解度を高める取り組みなども行っています。 社員側としても、学生と話せる貴重な機会で、今の学生のリテラシーについて知れましたし、フレッシュな良い刺激を得られました。システム開発のプロジェクトとは、少し離れた機会ですが、良い経験になりました。 エンジニア業務として、こういったイベントへの参加が多いわけではありませんが、モンスターラボでは開発業務以外にもこういった色々な刺激を受けられる交流が行える会社であることを再認識できました。

24新卒採用も開始しております。

少しでもご興味のある方は、こちら(https://www.join.monstar-lab.com/newgraduate)よりエントリーお願いいたします!

多くの方とお会いできることを楽しみにしております。

Author

Kiyotaka Kunihira

バックエンド/テックリード/スクラムマスター/エンジニアリングマネージャー